Page 51 - 加拿大佛教会湛山精舍杂志季刊第74期

P. 51

童

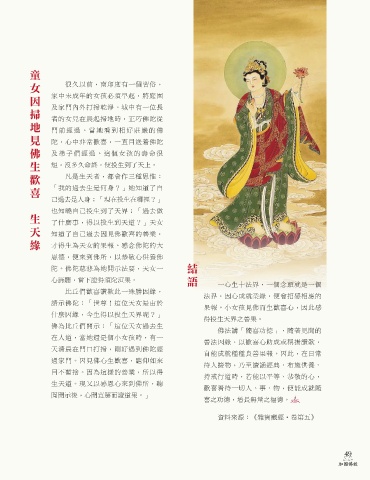

女 很久以前,南印度有一個習俗,

家中未成年的女孩必須早起,將庭園

因

及家門內外打掃乾淨。城中有一位長

掃

者的女兒在晨起掃地時,正巧佛陀從

地 門前經過。當她看到相好莊嚴的佛

見 陀,心中非常歡喜,一直目送着佛陀

佛 及弟子們經過。這個女孩的壽命很

生 短,沒多久命終,便投生到了天上。

歡 凡是生天者,都會作三種思惟:

「我的過去生是何身?」她知道了自

喜

己過去是人身;「現在投生在哪裡?」

也知曉自己投生到了天界;「過去做

生 了什麼事,得以投生到天道?」天女

天 知道了自己過去因見佛歡喜的善業,

緣 才得生為天女的果報。感念佛陀的大

恩德,便來到佛所,以恭敬心供養佛

陀。佛陀慈悲為她開示法要,天女一 結

心諦聽,當下證得須陀洹果。 語 一心生十法界,一個念頭就是一個

比丘們歡喜讚歎此一殊勝因緣,

法界,因心成就業緣,便會招感相應的

請示佛陀:「世尊!這位天女是由於

果報。小女孩見佛而生歡喜心,因此感

什麼因緣,今生得以投生天界呢?」

得投生天界之善果。

佛為比丘們開示:「這位天女過去生

佛法講「隨喜功德」,隨著見聞的

在人道,當她還是個小女孩時,有一

善法因緣,以歡喜心助成或稱揚讚歎,

天清晨在門口打掃,剛好遇到佛陀經

自能成就種種良善果報。因此,在日常

過家門。因見佛心生歡喜,瞻仰如來

待人接物,乃至讀誦經典、布施供養、

目不暫捨。因為這樣的善業,所以得

持戒行道時,若能以平等、恭敬的心,

生天道。現又以感恩心來到佛所,聽

歡喜看待一切人、事、物,便能成就隨

聞開示後,心開意解而證道果。」

喜之功德,增長無量之福德。

資料來源:《雜寶藏經•卷第五》

49